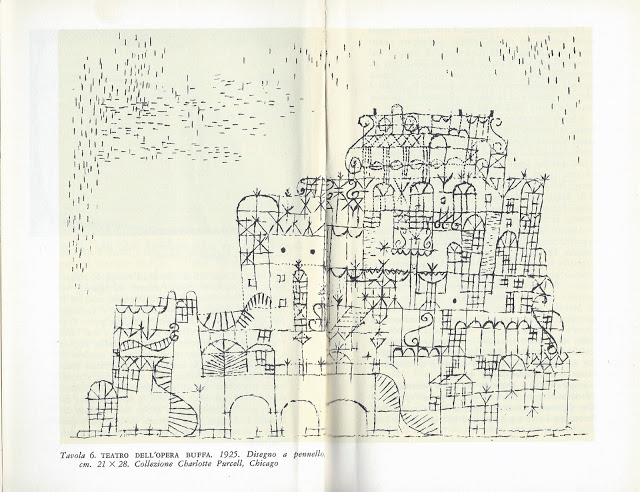

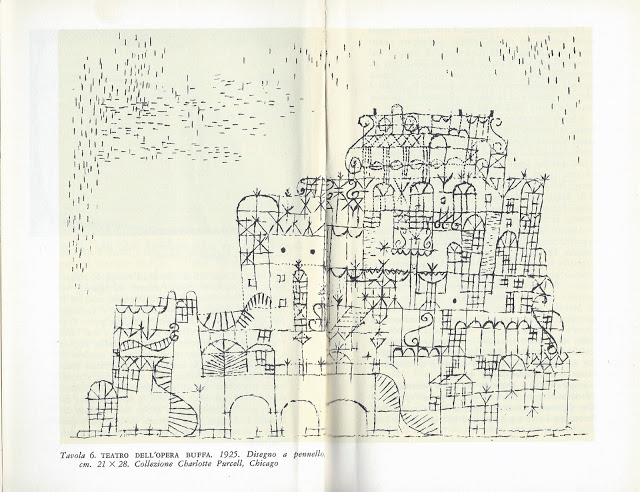

Hoje entrei num antiquário, saí de lá com um pequeno livro do Klee. Apontei tudo num papel para não me esquecer. Tem uma dedicatória e uma linda imagem do Teatro dell`Opera Buffa. Trouxe-o comigo e não sei porquê deixou-me triste, livros oferecidos com amor não deviam acabar num lugar para serem vendidos ao quilo como se fossem desprovidos de memória e não tivessem aquecido o coração de alguém. Como se fossem objectos sem Alma!

Category: Sem categoria

Letter for an intern

CARTA A UM ESTÁGIARIO

Dedicatória

Esta carta é para todos aqueles que não encurtaram caminho, com maroscas ou trafulhices, para aqueles

que encontraram força para seguir em frente. Para os futuros, ex e presentes estagiários, para aqueles que

acreditam numa arquitectura mais humana, seja ela construída ou feita entre os pares todos os dias nos

gabinetes, através de gestos e palavras.

que encontraram força para seguir em frente. Para os futuros, ex e presentes estagiários, para aqueles que

acreditam numa arquitectura mais humana, seja ela construída ou feita entre os pares todos os dias nos

gabinetes, através de gestos e palavras.

A ironia que se segue é de um espirito que não se soube nem sabe se acomodar.

|

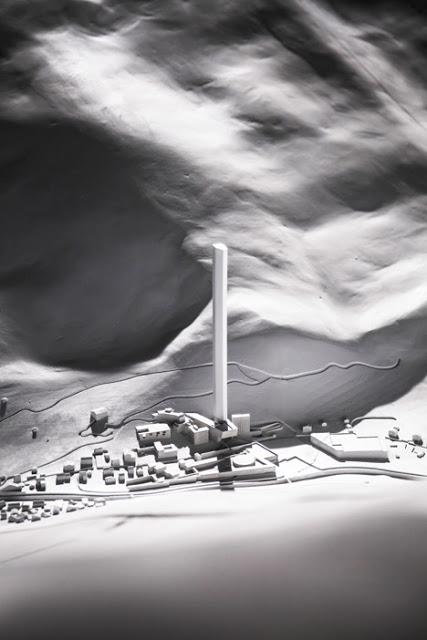

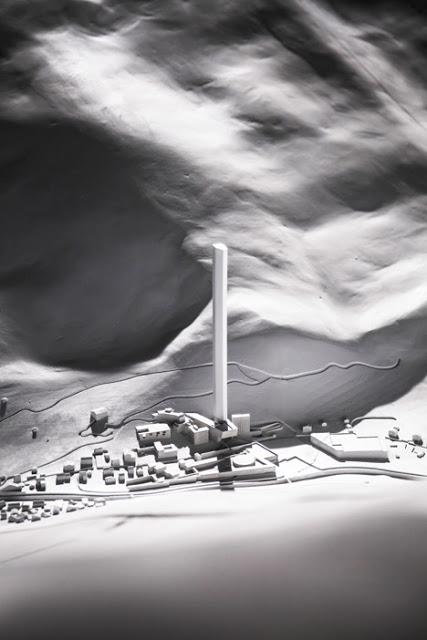

| Hotel Vals, Morphosis Architects |

O estudante de arquitectura não tem vida, é o que se costuma dizer.

Então e o que é que se passa com o estagiário?

Esse meu caro amigo, morreu e vive no limbo.

Porque não há nada pior que ser-se o intermédio de

qualquer coisa. Nesse espaço entre algo e lugar nenhum, deparamo-nos com o que há de pior no ser

humano, a escravatura legitima e socialmente aceite.

qualquer coisa. Nesse espaço entre algo e lugar nenhum, deparamo-nos com o que há de pior no ser

humano, a escravatura legitima e socialmente aceite.

O estagiário raramente é pago, não tem horas de comer, de dormir, não

tem vida, ou nome, é uma espécie de coisa – uma besta.

tem vida, ou nome, é uma espécie de coisa – uma besta.

A besta que só tem hora de entrada, direito a directas e bónus de terapia visual em frente a um CAD

qualquer. Faz trabalho de segundo ajudante de obra, acarta material para maquetas infindáveis, monta e

desmonta estantes em ferro, limpa cozinhas, atende telefonemas e compra comida para os amos.

qualquer. Faz trabalho de segundo ajudante de obra, acarta material para maquetas infindáveis, monta e

desmonta estantes em ferro, limpa cozinhas, atende telefonemas e compra comida para os amos.

A besta, não vê muito a luz do dia, reza a lenda que por vezes nem ao domingo e estamos a falar de países

sem mácula, como os do centro e norte da Europa. Venderam-nos o diabo na faculdade, foi o que foi.

A bem prezada e maravilhosa arquitectura, referenciada vezes sem conta pelo mundo fora, criada por

seres humanos cheios de valores, monetários claro.

sem mácula, como os do centro e norte da Europa. Venderam-nos o diabo na faculdade, foi o que foi.

A bem prezada e maravilhosa arquitectura, referenciada vezes sem conta pelo mundo fora, criada por

seres humanos cheios de valores, monetários claro.

Onde é que estávamos?

Ah sim, no estagiário de arquitectura.

Aguenta!

Aguenta, que os outros também aguentaram.

Aguenta, que depois tens um número, talvez o possas colocar na orelha como os animais nos centros de

abate.

abate.

Aguenta, que depois tens a felicidade de pagares quotas, com o dinheiro dos teus pais provavelmente, mas

não penses nisso agora. Findados noves meses (vá, tens que dar alguma margem), meu querido estagiário, terás a honra de ser chamado de Arquitecto, a ordem estabelecida diz que sim.

não penses nisso agora. Findados noves meses (vá, tens que dar alguma margem), meu querido estagiário, terás a honra de ser chamado de Arquitecto, a ordem estabelecida diz que sim.

Nesse dia deixas de estar

no limbo, ainda que o mais provável seja a entrada directa no inferno do desemprego. Não desesperes, nos

dias que correm és chamado de jovem arquitecto aos 40.

no limbo, ainda que o mais provável seja a entrada directa no inferno do desemprego. Não desesperes, nos

dias que correm és chamado de jovem arquitecto aos 40.

Mas, enquanto esse dia não chega, goza as maravilhas e honras de ser estagiário.

Afinal, podes compreender que a bela poética arquitectónica, não passa na maioria dos casos de um rale

negócio. Que se constrói o que não faz falta, que o lugar não tem importância nenhuma, que a atmosfera é

só uma palavra bonita, que menos não é mais, mas que mais gera sempre mais.

negócio. Que se constrói o que não faz falta, que o lugar não tem importância nenhuma, que a atmosfera é

só uma palavra bonita, que menos não é mais, mas que mais gera sempre mais.

“Arquitectura ou Revolução”?!

És um idealista meu caro estagiário e no entanto ainda não entendeste nada – o Corbusiacas, como lhe chamava o mestre Távora, tinha o seu quê de espertalhão.

A arquitectura (com letra minúscula) não é feita para os que vivem nela, nem a

pensar no futuro, mas para aqueles que lucram com ela. É feita de egos!

pensar no futuro, mas para aqueles que lucram com ela. É feita de egos!

Não me faças rir, porque nós não estamos aqui para brincar.

Então não te ensinei nada?

Breakfast at Tiffany’s – Moon River (1961)

Give Peace A Chance (1969)

An overdose of silence, lividly obscure.

“Tinha-me levantado cedo e tardava em preparar-me para existir.

Era a ocasião de estar alegre. Mas pesava-me qualquer coisa, uma ânsia desconhecida, um

desejo sem definição, nem até reles. Tardava-me, talvez, a sensação de estar vivo. E quanto

me debrucei da janela altíssima, sobre a rua para onde olhei sem vê-la, senti-me de repente

um daqueles trapos húmidos de limpar coisas sujas, que se levam para a janela para secar,

mas se esquecem, enrodilhados, no parapeito que mancham lentamentamente.”

desejo sem definição, nem até reles. Tardava-me, talvez, a sensação de estar vivo. E quanto

me debrucei da janela altíssima, sobre a rua para onde olhei sem vê-la, senti-me de repente

um daqueles trapos húmidos de limpar coisas sujas, que se levam para a janela para secar,

mas se esquecem, enrodilhados, no parapeito que mancham lentamentamente.”

Bernardo Soares

Somos, somos sempre quase inevitavelmente, fatidicamente rumorosos, ansiosos, sozinhos..

A viver uma vida sem fio, ou fio sem ponta, por aqui, por ali nas madrugadas em que acordo cheia de coisa nenhuma. Por onde? Por agora? Por…. Levei-te na forma que sabia, naquela sombria e nebulosa a que chamo coração. Perdi na luz carinhosa do luar o motivo de toda a demanda. Saber, perguntar e ser e descer no rio impetuoso desta melodia. Virás um dia, sim virás, ainda que não saibas, ainda que não vejas, ainda que o olhar te seja turvo, todo mundo virá… Para uma última valsa, para esta nobre subtileza. Ser.

Enquanto isso fica sem fim, fica por mim, deixa que o azul desta revolta congele o lado amargo desta escuridão. Tu que não sabes onde, tu que não sabes, agora, este tempo inusitado onde tudo acontece, onde nada pará, onde o Nada é predominante, sufocante, majestosamente ignorante. Majestosamente…Cintilante, preocupante. palavras. sal de palavras, palavras em sal! Anestesiam a boca, entorpecem os sentidos, cegam a alma…

Alma?! onde estás? porque te conservas nesse tempero de deserto marítimo. São lágrimas? São ideias, ou são as ideias das lágrimas que te levaram a trilhar esse fim de mundo empoeirado em que os dias nos consomem por dentro e nos devoram por fora? és cinza, cinzenta, peganhenta, esquecida..

Dóis-me, o Ser, o Nada, o agora e O que não virá…Imagem de mim cambaleando no vazio, das multidões famintas, com ânsia de tudo. Esperança!

A esperança que morreu ontem, enquanto esperava a delegação do abismo.

Intervalo lúcido

“Nem mesmo abdico daqueles gestos banais da vida de que eu tanto quereria abdicar. Abdicar é um esforço, e eu não possuo o de alma com que esforçar-me.

Quantas vezes me punge o não ser o manobrante daquele carro, o cocheiro daquele trem! qualquer banal Outro suposto cuja vida, por não ser minha, deliciosamente se me penetra de eu querê-la e se me penetra até de alheia!

Eu não teria o horror à vida como a uma Coisa. A noção da vida como um todo não me esmagaria os ombros do pensamento.

Os meus sonhos são um refúgio estúpido, como um guarda-chuva contra um raio.

Sou tão inerte, tão pobrezinho, tão falho de gestos e de actos.

Por mais que por mim me embrenhe, todos os atalhos do meu sonho vão dar a clareiras de angústia.

Mesmo eu, o que sonha tanto, tenho intervalos em que o sonho me foge, então as coisas aparecem-me nítidas. Esvai-se a névoa de que me cerco. E todas as arestas visíveis ferem a carne da minha alma. Todas as durezas olhadas me magoam o conhecê-las durezas. Todos os pesos visíveis de objetos me pesam por a alma dentro.

A minha vida é como se me batessem com ela.” – Bernardo Soares ( Livro do Desassossego)

Os olhos que falavam

|

| Êxodo, Sebastião Salgado |

Avistei ao longe uma, duas, três pessoas de cor, que se transformaram num grupo de jovens rapazes à medida que o autocarro prosseguia. Pareciam descontraídos, suspeito que os mais velhos desvendavam a um mais novo algo precioso sobre a arte de viver.

Estava a passar por um campo de refugiados europeu, apercebi-me quando avistei o típico arame farpado que ladeava o edifício.

Refugiados do Mediterrâneo, nunca pensei encontra-los ali.

O autocarro parou e dois homens, um jovem e outro de meia idade, ou talvez tenham sido as intempéries da existência sofrida a dar-lhe o semblante vivido, aproximaram-se.

Olhavam-nos com ar vazio, sem vergonha, sem directrizes, sem ética de conduta, olhavam-nos, de forma fixa sem que nenhum sentimento fosse decifrável.

Olhei de volta, não para o homem mais jovem que possuía todas as características próprias da sua idade, o galanteio fácil, a postura que lhes é tão peculiar e tribal, da conquista.

Não, olhei para as linhas do rosto do homem que estava do outro lado do vidro, para o dente da frente partido, para os olhos negros e durante muito tempo, nesses poucos minutos que se tornaram séculos questionei e imaginei a vida de alguém que estava a menos de meio metro do meu rosto, ambos protegidos por uma barreira transparente.

O autocarro apitou para partir e então assim do nada, ele levantou a mão e fez um aceno de despedida, com o olhar posto para além de mim, um gesto de adeus, como se um mar de caminhos se fechassem naquele mesmo instante.

Então os olhos falaram, contaram-me de como uns escassos quilômetros podem significar nunca mais, como o tacto visual pode-se tornar na última demonstração de afecto. Mostraram-me que há distâncias no planeta que significam viajar até outras galáxias, foi-me desvendado a dádiva do momento presente, a dor da partida, num autocarro que tinha a estação final após uns meros 10 minutos.

Quando me levantei percebi que aquele aceno tinha sido para uma senhora, com um filho pequeno junto ao peito.

Depois de tantas tormentas, tantos desafios, vivem presos no interior de paredes bem construídas, ou protegidos dos sentimentos dos senhores de boa índole.

Em terreno desconhecido, eles que fintaram a morte com nada, fazem acenos de Adeus, como se a morte, ou pior o esquecimento fosse dobrar a esquina a qualquer momento e todos se perdessem sem reencontro possível.

Filha sem mãe, ou filha de ninguém

|

| Antonio Mora |

Ela tinha acabo de ler daquelas palavras que pessoas jorram fora em forma de tinta “10 mães de 10 nacionalidades diferentes” e esboçou um sorriso irónico.

Ela nunca havia sido mãe, mais que isso ela nunca havia sido filha. Tinha sido gerada e largada com meio mês, quinze dias, 360 horas, 216 000 minutos na porta de casa do avô.

O desfile de palavras daquelas mães, daquelas mulheres que desaprenderam a ser um Ser individual com personalidade própria, pareciam-lhe descrições mirabolantes de terras desconhecidas.

Ela que tinha crescido com o pé na Terra e feito da Natureza abrigo não sentia qualquer ligação com esses humanos e narrativas.

Quando em jovem abordará a psicologia foi descrita como um ser desequilibrado, de caracter dúbio e mente desorganizada. Ela que havia tomado a decisão de não abandonar ninguém.

Recordava-se bem desse dia, um miúdo havia-lhe gritado maldades de crianças com palavras de adultos. Depois da escola, sentada no muro pedra com malmequeres a desabrochar das fendas, Decidiu (com letras maiúsculas que jamais havia de abandonar gato, ou cão, ou árvore ou gente. Havia aprendido a primeira lição de filha sem mãe, amar todos os seres.

Havia nascido com o dom de ser esforçada, pontual e gentil. Esforçada e pontual porque tudo que haveria de ser teria de vir da sua dedicação, nenhum amor divino ou platónico estaria lá para a amparar.

Gentil, porque a sua existência dependia da bondade de outros e assim compreendeu que o amor não era dado adquirido, mas conquistado todos os dias, valiosa lição (a segunda) esta de filha sem mãe.

A menina que se torna mulher, como aprende a ser mulher sem modelo de mãe? Essa foi de todas as etapas a mais ardilosa. Não havia nada para aprender, não havia nada para observar ou imitar, a trindade das lições. Ela, tal como a primeira mulher que povoou a Terra, já sabia quem era e para onde caminhava, estava dentro de si, brotava-lhe da alma.

“10 mães de 10…”, nem 1, nem 100, nem 1000, mas um universo inteiro a sussurrar-lhe ao ouvido – Filha e mãe de tudo e nada, principio e fim, abraça-me!

“10 mães de 10…”, nem 1, nem 100, nem 1000, mas um universo inteiro a sussurrar-lhe ao ouvido – Filha e mãe de tudo e nada, principio e fim, abraça-me!

Koolhaas Houselife

Os pirilampos e Taliesin

“olhos que nunca se molham nada vêem quando olham…” – Afonso Lopes Vieira

Adormeci com os olhos molhados – Taliesin; sonhei com os edificios que nascem com a paisagem, acordei com a alma entranhada dessa beleza, enquanto da boca me saía “Viva, viva los locos que inventaron el Amor” de Pizzolla.

A culpa foi de um pequeno livrinho preto que já tantas vezes me passou pela mãos, mas que me comove sempre de novo, as palavras de Távora, que devolvem até nos dias mais sombrios a esperança de uma arquitectura inteira e viva.

“E o mundo sente, todos nós sentimos (e eu chorei por isso mesmo) que me falta qualquer coisa, que a máquina está perturbada, que o caminho não é exactamente este e que os anos passam…” – passam, passam e vamos ficando cansados perante tanta frivolidade, automatismo e genocídio do belo.

Enquanto Távora me falava de Wright, de vida, de lembranças, de terra e de valores voltei aos Alpes, para encontrar um fim de tarde de verão, um caminho de terra batida que se encaminha para o bosque e pirilampos.

Porque os grandes Homens e a boa arquitectura possuem o poder de reavivar memórias e de nos transportar para os dias em o universo se movia em perfeito balanço. Mas Taliesin, pela mão do mestre Távora fez muito mais que isso. Devolveu-me aos dias em que a arquitectura me era bela, idealista, roda motriz e âncora. Pegou-me pela mão para uma visita guiada através de todas as imagens e vivências que ajudaram a semente a criar raízes e a fixar-se ao solo.

Não estou ainda em mim, mas reconheço-me sobre uma luz diferente, talvez a mesma chuva brilhante da encosta no Douro, das folhas douradas de Outono na ponte de madeira, no calor da terra vermelha, na paz do manto branco de cada Natal.

A paixão de um mestre devolveu-me à arquitectura, que por sua vez me devolveu ao lar, o meu lugar e este fez renascer o Sonho.

Hoje mais que nunca sei que as obras e os Homens que me tocam possuem algo que lhes é transversal, a carência, a saudade, e é essa falta que dita a direcção – sei-o porque também o sinto “brilha a beleza que provém da carência” (Zumthor)